Eindrücke von einer Reise in die Ukraine

Zwischen Normalität und Brutalität

Ende Mai, bei leicht grauem Himmel, mache ich mich mit einer Exkursion der Universität Regensburg auf die wohl außergewöhnlichste Reise meines Lebens: In die Ukraine – genauer nach Lviv und Kyiv. Alle Teilnehmenden studieren Politikwissenschaft bzw. Ost/West Studien. Wir haben über Kriege gelernt und diskutiert, haben Daten auswendig gelernt, Hausarbeiten und Klausuren geschrieben. Aber eine Reise in einem Land, das gerade im Krieg ist, ist für jeden von uns eine neue Erfahrung. Wir haben die Nachrichten zum Krieg in der Ukraine genau verfolgt und besprochen. Aber in dem Land war noch niemand von uns. Deshalb stelle ich mir viele Fragen: Wie ist das Leben in der Ukraine während dem Krieg? Was mach es mit mir, durch ein Land zu reisen, das im Krieg ist?

Vor dem Abflug habe ich nochmal meine Eltern besucht und meine Freunde getroffen – nur zur Sicherheit. Mit vielen diskutiere ich, ob ich nicht Angst hätte. Ich gebe zu, dass mir schon ein bisschen mulmig ist, bei dem Gedanken in Kyiv zu stehen. Andere fragen mich, ob es nicht pietätlos sei, ein Land zu bereisen, das gerade im Krieg ist. Das habe ich mich auch schon gefragt. Ich weiß es nicht. Natürlich habe ich mir auch darüber Gedanken gemacht. Mir ist es wichtig, den Menschen vor Ort mit Respekt und Demut zu begegnen. Aber ich will auch lernen und Erfahrungen sammeln. In meiner Bewerbung für die Exkursion habe ich geschrieben, dass ich einmal für eine internationale Organisation arbeiten möchte. Dort sitzen zu wenige Menschen, die sich die Länder, mit denen sie arbeiten, wirklich aus nächster Nähe ansehen. Oft wird über diese Länder gesprochen, aber nicht mit ihnen. Ist es nicht wichtig, dass Wissenschaftler sich vor Ort informieren, ins Feld gehen und versuchen ihren Stoff so gut es geht zu verstehen? Das sagt uns auch Professor Mykola Rjaptschuk, der bis zum Beginn der Invasion in Kyiv lebte und uns für unser Vorbereitungsseminar besuchte: „It is a good experience to observe the country, the people. To feel the mood. That can’t be substituted by anything, not even the best reportage.“

Die Nacht vor unsere Abreise kann ich nicht schlafen. Als wir zum Flughafen fahren, habe ich immer noch gemischte Gefühle. Vorfreude, Aufregung und auch ein Funken Angst. Wir fliegen zuerst nach Krakau in Polen. Dort treffen wir unseren Fahrer, der aus Lviv anreiste, um uns abzuholen. Roman hat schon lange sein Reiseunternehmen. Er ist 64, deswegen muss er nicht in den Krieg, aber Touristen kann er kaum noch fahren. Deswegen freut er sich, dass wir kommen. Mit ihm kaufen wir humanitäre Hilfsgüter ein, die wir in Kyiv abgeben werden. So fahren wir beladen mit Reis, Nudeln, Mehl und medizinischer Ausstattung los. An der Grenze müssen wir etwa zwei Stunden warten, bis wir unsere ersten Meter auf ukrainischem Boden machen. Wirklich anders als die Fahrt in Polen ist es nicht. Dörfer, Felder, Straßen. Dass wir gerade ein Land betreten haben, das an seiner Ostgrenze in einem brutalen Krieg kämpfen muss, merkt man kaum. Nur Plakate, die den Weg säumen und Soldaten abbilden, um ihnen Mut zusprechen, weisen darauf hin.

In Lviv sehen wir uns zuerst die Altstadt an. Die Sonne scheint, die Menschen sitzen an einladenden Tischen auf dem Kopfsteinpflaster und trinken Aperol und Bier. Ihre Gespräche, ihr Lachen und das Klirren aneinanderstoßender Gläser füllt die Gassen. Vor der Einreise sprachen wir noch über Raketeneinschläge, Bunker und Warnsysteme. Mit einem etwas beklommenen Gefühl, die Gefahr immer im Hinterkopf, bin ich in die Ukraine gefahren. Am selben Abend sitzen wir bei gutem Essen und Cocktails in einer Bar und ich fühle mich befreit. Dieses mulmige Gefühl ist von mir abgefallen. Es fühlt sich an wie viele Städte: München, Wien, Paris, Garda – sogar Wuppertal, sind die Namen, die fallen. Aber kaum etwas erinnert an ein Land im Krieg. Seit unserer Ankunft in Lemberg ist Gefahr kein Thema mehr für mich.

Soldaten an jeder Ecke

Nur in kleinen Momenten zeigt sich die Wahrhaftigkeit des Krieges. In einer Seitengasse sehe ich ein Graffiti in gelb und blau, das einen Soldaten und seine Freundin zeigt. Die Fenster der Kirchen sind durch Sandsäcke gegen Erschütterung abgedeckt, alle Denkmäler durch Gerüste gesichert. An jeder Ecke erblickt man Soldaten, die sich ihren Weg durch die Menge bahnen, Kirchen besuchen oder im Restaurant sitzen. Sie gehören so sehr zum Stadtbild, dass sie kaum noch auffallen.

Am nächsten Tag besichtigen wird den Lytschakiwsk Friedhof. Hier liegen neben berühmten Menschen aus Lemberg auch die Opfer beider Seiten des polnisch-ukrainischen Krieges. Als wir zurückkommen, wollen wir ein Museum besichtigen, aber unser Fahrer schüttelt den Kopf und sagt „jetzt der richtige Friedhof“. Nur wenige Meter weiter halten wir an. Als wir aussteigen, sehen wir unter dem blauen Himmel ein Meer aus Fahnen. Auf einem riesigen Feld neben dem Friedhof liegen die Soldaten, die seit 2022 gefallen sind. Alle Gräber sind bunt bepflanzt. Von den Kreuzen blicken die Gesichter der Toten durch Fotos in die sonnige Szenerie. Viele junge Männer, manche sind in meinem Alter. Einer ist erst vor wenigen Wochen gestorben. Alle Gräber sind mit der ukrainischen Fahne geschmückt, viele zieren auch die ihrer Divisionen oder der Unabhängigkeitsbewegung. Sie flattern im Wind. Vor einigen Gräbern sitzen Angehörige bei ihren verstorbenen Vätern, Söhnen, Brüdern, Freunden. Viele weinen. Auch einige Männer in Armee-Uniformen gehen durch die Reihen und besuchen ihre gefallenen Kameraden. Ihr Gesichter sind versteinert, kein Ausdruck lässt sich darin lesen. An diesem sonnigen Tag schlägt die Realität des Krieges mit voller Wucht zu. Ich spüre, wie Tränen in mir aufsteigen. Die Rückfahrt ist still.

Am selben Abend laufen wir über eine Art Partymeile in einem Park. Hier werden Luftballons verkauft, es gibt Livemusik, um die sich Menschenmengen bilden, die dazu tanzen und mitsingen. Nur wenige Autofahrt Minuten weiter, liegen die Toten. Es gibt Spiele für Kinder: Luftballons und ferngesteuerte Autos, mit denen sie lachend durch die Menge fahren. Eine weitere Attraktion am Rande des ausgelassenen Treibens zieht meine Aufmerksamkeit auf sich: Ein Mädchen, wahrscheinlich etwa sechs Jahre alt, zielt mit einer unechten Kalaschnikow, die in ihren Händen viel zu groß wirkt, auf eine Zielscheibe. Ein Bild von Putins Gesicht klebt darauf. Das Mädchen trifft seine Schulter. Der Mann, der den Stand betreut, zeigt ihr, wie sie richtig anvisiert. Treffer. Der nächste Schuss landet direkt in der Stirn des aufgemalten Putin. Das Mädchen strahlt. Ihr Vater nimmt sie in den Arm, die Menge um sie jubelt. Ein ferngesteuerter Spielzeugporsche, beladen mit drei kleinen johlenden Mädchen, fährt mir fast über die Füße.

Alltag nach dem Grauen

Am nächsten Tag geht es nach Kyiv. Das heißt um 5:30 Uhr aufstehen, denn die Fahrt ist lang. Sie führt uns weit ins Innere des Landes, näher an den Osten, in dem gerade gekämpft wird, und in die Hauptstadt, den wichtigsten Punkt einer Invasion. Am Vortag wurden 20 Raketen am Himmel über Kyiv abgewehrt. Wir haben beobachtet, dass sich die Angriffe auf die Hauptstadt in letzter Zeit häuften. Meine Anspannung steigt zwar wieder, aber nachdem ich Lviv gesehen haben, ist die Ukraine – vor allem die Gebiete, in denen gerade nicht aktiv gekämpft wird – nicht mehr dieses Ungewisse, das es davor war. Ich habe jetzt das Gefühl, es besser einschätzen zu können, aber ich vermute auch, dass es anders sein wird als in Lviv.

Wir machen Zwischenstopps sind Irpin und Butscha. Sie sind nur wenige Kilometer von Kyiv entfernt und waren daher zu Beginn der Invasion Schlüsselpunkte beim Kampf um die Hauptstadt. Die russische Armee konnte sie schon in den ersten Tagen einnehmen, doch die Ukrainer konnten sie im März zurückerobern. Die Kämpfe waren hart und forderten zahlreiche Opfer, darunter auch Zivilisten. Ein Mann, den wir nach dem Weg fragen, erzählt uns, dass sich in seinem Haus russische Soldaten verbarrikadiert hatten, nachdem er aus der Stadt geflohen war. Er weist auf einen Punkt etwa 100 Meter weiter. Dort seien die russischen Panzer gestanden. Hinter ihnen seien Krematorien aufgebaut gewesen, in denen die Leichen der Soldaten direkt verbrannt wurden.

Als die Ukraine die Städte wieder unter ihre Kontrolle brachte, fanden sie großes Leid vor. Die Bewohner:innen waren wochenlang von der Außenwelt, der Strom- und Wasserversorgung abgeschnitten. Auf den Straßen lagen Leichen, darunter auch Kinder, die dort auf brutale Weise umgebracht und liegengelassen wurde. Sie wurden gefesselt, gefoltert, geköpft. Der Mann, den wir nach dem Weg gefragt haben, ist wenige Wochen nach der ukrainischen Rückeroberung in seine Heimat zurückgekehrt. Er erzählt, dass die herrenlosen Hunde auf den Straßen damals Gliedmaßen in ihren Mäulern trugen.

Heute erinnert kaum etwas an das Grauen in Butscha und Irpin. Es ist ein sonniger Tag, die Menschen tummeln sich auf den Straßen, auf denen vor einem Jahr noch die Leichen lagen. Sie gehen einkaufen oder mit ihren Hunden spazieren. Die grün gesäumten Straßen mit den hübschen Einfamilienhäusern erinnern mich an meinen Heimatort. In einem Park sind Trampoline und Hüpfburgen aufgebaut. An seinem Rand steht ein Panzer, der wohl zum Klettergerüst umfunktioniert wurde. Ich höre Kinder kreischen und lachen. Wenn man nicht weiß, was sich hier vor etwas mehr als einem Jahr ereignet hat, wirkt es hier idyllisch. Keine Denkmäler, Blumen oder Kerzen lassen heute auf die Toten, die diese Straße gesehen hat, schließen. Nur hinter einen großen ukrainisch-orthodoxen Kirche besuchen wir eine kleine Gedenkstätte, die wir ohne den Hinweis des Passanten aber wahrscheinlich nicht gefunden hätten, so unscheinbar wirkt sie.

Nur wer nach den Spuren des Krieges sucht, wird fündig. Erst als wir uns dem Verlauf der ehemaligen Frontlinie nähern, häufen sich die Indizien. Da sind Einschusslöcher in Zäunen, zersplitterte Fenster, verlassene Häuser, kleine Krater in der Straße. Je weiter wir in die Richtung der Linie gehen, desto mehr wird es. Einige wenige Häuser sind komplett verwüstet. Sie sind ausgebrannt, die Dachstühle fehlen, im Inneren stapeln sich nur noch Trümmer. Gegenüber einem solchem eingefallenen Gebäude steht ein modernes Hochhaus, in dem die Bewohner geschäftig ein und aus gehen oder an ihren Fenstern mit Blick auf die Zerstörung die Sonne genießen. Die heile Welt des Neuanfangs reiht sich hier an die der Zerstörung.

10 Minuten bis zum Bunker

Kyiv ist eine lebedinge Stadt. Auf den vielen Kopfsteinpflasterstraßen zwischen den teilweise riesigen Hochhäusern der Hauptstadt tummeln sich Autos, Straßenbahnen, E‑Roller und Passanten. Auch die Vergangenheit Kyivs ist bewegt, wie uns die Besichtigung des Maidan vor Augen führt. Das Denkmal der „himmlischen Hundertschaft“ erinnert an die hundert Menschen, die bei den Euro-Maidan Protesten 2014 ihr Leben ließen. Damals begann an diesem Platz die neue Geschichte der Ukraine. Heute weht an jeder Ecke die Flagge des Landes. Die majestätische Statue auf der Unabhängigkeitssäule blickt über den Platz, die untergehende Sonne spiegelt sich in ihr und taucht die Szene in goldenes Licht. Die Straßen sind voll von Menschen. Aus den Bars, um die sie sich drängen, klingt Musik. Die Stimmung ist fröhlich und ausgelassen. Von Angst oder Anspannung keine Spur, obwohl die Stadt in der Nacht zuvor noch beschossen wurde.

Auch hier in der Hauptstadt sind die Spuren des laufenden Krieges nur am Rande zu erkennen. Uns fällt auf, dass es kaum Souvenirläden gibt. Panzersperren und Stellungen aus Beton schützen den Maidan- Platz und versperren manche Straßen. In der Erde vor der Unabhängigkeitssäule weht ein Meer aus kleinen Flaggen, die für die gefallenen Soldaten im Krieg stehen. Wie ein riesiger blau-gelber Teppich. Auf vielen haben die Angehörigen Botschaften geschrieben. Direkt daneben spielt ein Schlagzeuger, begleitet von einer Musikbox, eine rhythmische Melodie, die Passanten bleiben um ihn stehen, singen mit und tanzen. Ich schicke meinen Eltern Videos von der Szene, damit sie sehen, wie ruhig hier alles ist. Alle paar Stunden, schreibe ich ihnen, dass es mir gut geht. Seit ich in der Ukraine bin, schlafen sie kaum noch.

Unsere Hotelzimmer sind im Souterrain. Der nächste Bunker ist zehn Minuten entfernt, haben wir über das Internet herausgefunden. Als wir nach Schutzmaßnahmen bei Angriffen gefragt haben, hat die ukrainische Rezeptionistin uns nur verwirrt angeschaut. Irgendwie beruhigt mich das. Auch die

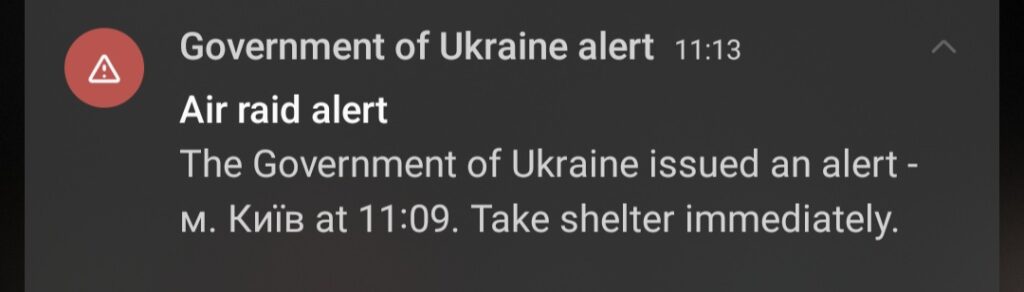

ausgelassene Stimmung auf dem Maidan gibt mir ein Gefühl der Sicherheit. Die meisten von uns haben sich eine App auf das Handy geladen, die uns warnt, sobald die Gefahr eines Luftangriffs ausgemacht wird. „Attention Air Raid alert. Proceed to the nearest shelter. Don’t be careless. Your overconfidence is your weakness”, sagt dann eine strenge Stimme, begleitet vom Signalton einer Sirene. Um 00:40 Uhr höre ich dieses Signal zum ersten Mal, ich werde davon geweckt. Bis auf mein Handy ist alles ruhig. Meine Zimmernachbarin und ich checken das Internet, um weitere Informationen zu bekommen, und schreiben in unserer WhatsApp-Gruppe:

„Seid ihr wach?“

„Ja“

„Und was denk ihr so?“

„Entspannen“

„Ok, dann pennen wir weiter.“

Es ist ein seltsames Gefühl sich umzudrehen und zu schlafen, in einer Stadt, die gerade angegriffen wird. Ich liege noch kurz wach und versuche zu hören, ob irgendetwas ungewöhnlich ist. Aber die Stadt scheint zu schlafen. Viele Kilometer über uns explodieren gerade Raketen, aber hier ist alles so friedlich. Bald fallen mir die Augen zu.

Doch nicht nur die Nacht, auch der nächste Tag wird von Luftangriffen begleitet. Wir stehen gerade in der Sonne vor dem russisch-orthodoxen Höhlenkloster auf einer Anhöhe Mitten in Kyiv, als unsere Handys erneut Alarm schlagen. Auch die Sirenen der Stadt heulen los. In solchen Fällen sollen wir die Menschen um uns beobachten, sie können die Gefahr besser einschätzen als wir, hat unser Professor uns geraten. Beunruhigt schauen wir uns um. Aber beängstigt, gestresst oder gar panisch wirkt niemand. Manche Passanten sehen ebenfalls auf ihre Handys, andere in den Himmel, aber die meisten laufen weiter, als wäre nichts geschehen. Keiner macht sich auf den Weg zur sicheren U‑Bahn-Station, wie wir es kurz überlegt haben. Die Gläubigen vor dem Kloster unterbrechen ihre Gebete nicht. Sogar die Polizisten, die vor dem Kloster stehen, unterhalten sich weiter, als wäre nichts. Das beruhigt mich, aber etwas mulmig ist mir trotzdem.

Wir gehen langsam weiter, haben unsere Augen aber nach oben gerichtet. Plötzlich teilen weiße Streifen, ähnlich den Kondensstreifen von Flugzeugen, den unschuldig blauen Himmel in zwei Hälften. Patriot-Abwehrraketen, die der Ukraine von den USA zur Verfügung gestellt wurden. Erst sehen wir einen Streifen, dann zwei, dann immer mehr. An ihren Spitzen kann man die Flammen sehen, die beim Start der Abwehrraketen entstehen. Vögel schrecken auf, als sie hoch über Kyiv auf die russischen Iskander Raketen treffen, die auf die Stadt gefeuert wurden. Das laute Knallen, das der Detonation der Raketen folgt, spüre ich in meinen Knochen vibrieren. Dort oben fliegen die Raketen, hier unten in Kyiv geht das Leben fast unberührt weiter. Wenige Minuten später kommt die Entwarnung von unseren Handys: „Attention the Air Alert is over. May the force be with you“, sagt die Signalstimme in bestimmten Ton.

„May the Force be with you – möge die Macht mit dir sein“. Das ist ein Zitat aus den Star Wars Filmen und ist dort ein Symbol der Hoffnung und Stärke. Irgendwie seltsam, dass diese App, die vor echten Gefahren warnt, sich an einer Referenz aus Pop-Kulturfilm bedient, bei dem es um Kriege zwischen Alien-Wesen im Weltall geht. Aber das ist auch etwas, was mir in der Ukraine auffällt: Zur Kriegsstrategie scheint es auch zu gehören, die Leute so gut es geht bei Laune zu halten. Das zeigt sich nicht nur in der ausgelassenen Stimmung und den Partys, die wir in den Städten beobachten, sondern auch in anderen Bereichen. Die Straßen sind gesäumt von großen Plakaten, die Soldaten und Panzer in heroischen Posen zeigen und ihnen Mut zusprechen sollen. Die Worte „Slava ukrainyi“ – Ruhm der Ukraine“ – die auch Präsident Selenskyj am Ende seiner meisten Reden spricht, sieht und hört man häufig. Überall wehen die gelb-blauen Flaggen. In den Geschäften sehen wir Toilettenpapier, das Putins Gesicht abbildet, neben Kleidung, Karten und Ansteckern mit dem Wappen der Ukraine. Oft sind auch Sprüche abgedruckt: „Ukraine – my home, my love“, „Fight like a Ukrainian“, „be brave like Ukraine“. Hier zeigt sich deutlich: Die Stärke eines Landes, beginnt in den Köpfen ihrer Bevölkerung.

Dankbarkeit über humanitäre Hilfe und Aufmerksamkeit

Zwischendurch frage ich mich, ob das dieser „Krisentourismus“ ist, über den ich Deutschland noch mit meinen Freunden gesprochen habe. Klar, wir lernen über den Krieg, beschäftigen uns damit, ordnen alles ein, was wir sehen, haben einen kompetenten Professor für unsere vielen Fragen zur Seite. Aber wir sitzen auch in Cafés, lachen, spielen und genehmigen uns den ein oder anderen Drink. Aber wie sollten wir es anderes machen? Alles ist so normal. Wir verhalten uns so, wie wir es in einem solchen Umfeld gewohnt sind. Wollen diese Menschen, die hier ausgelassen leben, unser Mitleid, unsere Betroffenheit? Oder wollen sie, dass wir ihrem Land mit Respekt begegnen und uns den Menschen vor Ort anpassen? Ich kann das nicht abschließend beantworten. Wie wir uns verhalten haben, hat sich für uns meist richtig angefühlt. Die Menschen vor Ort schienen wir nicht zu stören. Gerade Dienstleister waren froh, dass Reisende sie besuchten. Die Organisation, bei der wir unsere humanitäre Hilfe abgaben, zeigte sich sehr dankbar. Nicht nur für die Hilfsgüter, sondern auch dafür, dass wir ihrem Land Aufmerksamkeit schenken und uns trauen, uns vor Ort umzusehen.

Ich bin dankbar für die Erfahrungen, die ich in der Ukraine machen durfte. Die Nähe von Normalität und Brutalität wurde mir hier zwischen Aperol und Abwehrraketen mit ganzer Wucht deutlich. Wo Krieg ist, da ist auch immer die Sehnsucht nach Alltag. In dem Rahmen, in dem der Krieg es zulässt, wird die Normalität hergestellt, sich daran geklammert. Die Realität schlägt in dieser leichten Welt aus Party und Lebensfreude doppelt hart zu. Viele Situationen werde ich nie vergessen.

In Lviv singt ein Mann auf einem Balkon Shape of my Heart von Sting mit einer E‑Gitarre. Die Menschen fassen sich an den Händen und tanzen. Durch die ausgelassene Menge drängt sich ein Soldat in Uniform. Er trägt das Zeichen einer Division, die vor kurzem noch in Bachmut gekämpft hat, wo gerade mit die schwersten Kämpfe geführt werden. Vor zwei Wochen war er noch in der Hölle. Heute steht er inmitten von tanzenden Menschen, die ihr Leben genießen. Über den Platz schallen die Zeilen: „I know that the spades are the swords of a soldier, I know that the clubs are weapons of war, I know that diamonds mean money for this art, But that’s not the shape of my heart“.